日本海軍航空母艦 信濃(タミヤ1/700フルハル改造)

| 2006年「男たちの大和」公開で巻き起こった大和ブーム。巷では書籍や模型等の関連商品が溢れ、

尾道のロケセットが連日賑わっていた事は記憶に新しい事かと思います。 私は残念ながら映画は見に行きませんでしたが、ロケセット見に行ったり書籍を手に取ったりしている内に 確実に艦船模型への興味が増していきました。その中でも大きな動機になったのが、タカラの「連斬模型シリーズ」の 大和でした。手頃な値段で最新考証の精密な模型が面倒な塗装抜きで得られ、しかも組み立ての楽しさは十分に味わえる というコンセプトは魅力大でして、一隻また一隻と買い足す内に結局シークレット含む3種類をコンプしてしまいました。 さて、大和ばかり三隻も並んでいるとどうしても他の艦も横に並べたくなるのが人情という物。湧き上がる欲求は日に日に 大きくなり、ついに本格的に艦船模型に挑戦することになりました。折角大和と並べるのだから、姉妹艦でありながら 建造途中で空母に改造された為に姿が全然違う「信濃」を作ることにしました。 ところが、現在の1/700艦船模型は喫水線より上だけを模型化した所謂「ウオーターライン」が主流であり、キットのままでは 船体下部まで完全再現された(所謂フルハルモデル)連斬模型と並べる事が出来ません。 と、なるとやる事は一つ!そう、無い物は作ってしまえば良いのです。レッツ改造〜♪・・・と、いう訳で 私の艦船模型参戦第一弾は諸っ端から改造工作に時間の大半を費やす羽目になってしまいました。(^_^;) |

|

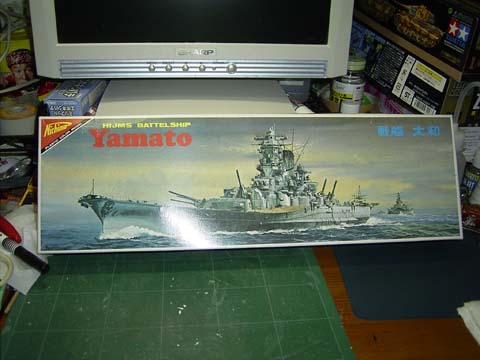

①使える物を探してみる。

改造やディテールアップ工作で先ず第一に考えねばならないのが、 「どこまでやるのか」です。これを決めておかないと無限地獄に陥る可能性大です。 工作が何時まで経っても終わりません。 今回はタカラの連斬模型と並べるのが前提なので過剰なディテールは不要です。 よって船体上部には一切手を加え無い事にします。幸いタミヤの信濃は設計が新しく ディテール表現に関しては全く不満が有りませんでした。 さて、肝心の大和型の船体下部ですが、ネットであちこち調べている内に使えそうな 物を見つけました。それがこれ、ニチモの大和です。 何でも昔はタミヤの大和(旧製品)と組み合わせるのがフルハル大和製作における定番の 工作だったらしいですね。(ってキングタイガーといい、ニチモのキットはそんなんばっかりかい!) 今回はヤフオクで入手しましたが、後日大阪のスーパーキッズランドにて普通に売られて いるのを発見しました。現役商品だったとは驚きです。 |

|

②部品取り?ノンノン、型だけ頂きます♪

さて、手に入れたニチモの大和の船体下部を信濃に合体させれば話は早いのですが、 大和の部品を眺めていると思いの外出来が良いのです。何だか勿体無くなって来てしまい 急遽これ単体で完成させる事にしました。 では信濃の船体下部はどうするのかと言うと・・・そう、複製です。これさえやっておけば 後々他の大和型を作りたくなった時にも部品調達に困らないですし一石二鳥ですね。 型取り方法ですが、基本的にディスプレイモデルに使うのでムクで構いません。 シリコン節約の見地からも片面取りを採用しました。 型取りを始める前に、まず古いキットの宿命で大量に存在するバリ・ヒケ・型のずれから来る 段差を丁寧に処理しておきましょう。特にこのキットでは大和型の最大の特徴であるバル・バス・バウ(球状艦首) 付近に集中して発生してますので、修正に遣り残しが無いか要注意です。 |

|

③複製〜♪

シリコン型が出来上がったら、レジンを流していくわけですが、 そのまま流し込むと使用するレジンの量が多くなり、成型品もかなり重くなってしまうので、 いらなくなった型などから適当な大きさのブロックを切り出して中子にしました。 後は型の底にレジンブロックから切り出した板を並べ、その上にシリコンブロックを乗せて レジンを流してやれば、適度に中空な成型品を得られます。 |

|

④まあ、設計が古いんだししょうがないか・・・

出来上がった船体下部を信濃の船体に合わせると、船尾付近に大きな隙間が生じました。 この辺は設計年次による考証や解釈の関係上仕方が無いことですので、潔くポリパテを盛って ラインを合わせました。 また、ニチモのキットはモーターライズなので、船尾の構造物の造形に実物と異なる箇所が 多々有りますので、ここは連斬大和の形状を参考に修正しておきます。 ちなみに、写真を撮った時は見落としていたのですが、主舵基部の形状も実物では水の抵抗を 考慮した流れるような造形になっておりますので、後で修正しております。 |

|

⑤取り付け準備など

さて、船体下部の工作を終えた所で上部と合体させるわけですが、技術の進歩の恩恵か 全体的にプラの肉厚が薄くなっているようです。 タミヤの信濃はニチモの大和の船体下部と組み合わせる際、船尾の形状さえ直せば 大体合うのですが、前述の通り肉厚が薄い為に大和の糊代にろくに接触しません。 これではプラ同士ならともかく異素材を接着する場合強度上の不安が有りますので、 信濃側の部品の内側にプラ板を張って厚みを増してやります。 更に接着にはエポキシ系の物を使用して強度を充分に稼いでおきました。 |

|

⑥フルハルといえばあのパーツ!

ここまでやって察しの良い方はお気づきかも知れませんが、このままだと肝心な物が足りませんね? そう、舵とスクリューです。 ニチモの物は水上走行が前提なので使えません。よって適当な物を他所から流用するわけですが、 幸いヤフオクにて連斬大和の艦尾がバラで入手出来ましたので、これを使う事にしました。 今回使用したのは旧版ですが、新版の方が最新考証に基づいて各部がリファインされておりますので 使うならこちらをお勧めします。 |

|

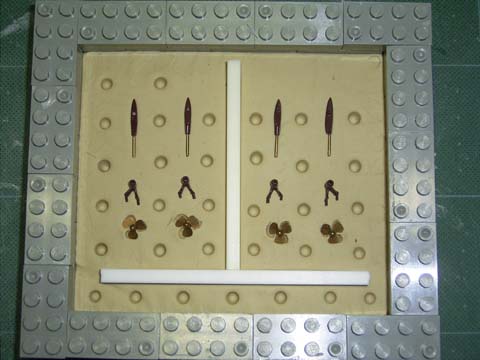

⑦こっちも複製〜♪

連斬大和の部品はスナップフィットが採用されているので、取り付けピンが太目です。 高い取り付け強度が期待出来るのでディスプレイモデルには少々勿体無く感じましたので こちらも複製して複製品を使用する事にしました。 そうそう、両面取りをする際の粘土埋めは部品の向きや角度には充分気を付けましょう。 かく言う私はスクリューの埋め込む向きと深さをミスった為、粘土を剥がす際に 部品が一緒に剥がれてしまい、(両面取りの場合、原型は硬化したシリコンに残しておくのがお約束) 反対側の型の注型に苦戦する羽目になりました。 |

|

⑧何とか成型完了

見えにくいですがレジンを流して硬化が完了した状態です。 本当は型から外した状態で見せたかったのですが、部品の形状の制約上ランナーが非常に細く 外すと折れてバラバラになってしまうので、やむなくこのまま。(^_^;) ここまで出来たら後は部品を丁寧に整形し、強度と精度に不安があるシャフト部を真鍮線に 置き換えて瞬間接着剤で所定の位置に取り付けます。 なお、位置決めは連斬大和の艦尾に取り付け用の穴が開いてますので、これにマスキングテープを 貼って穴の位置を写し取り、テープを貼り換えてケガキ針等で転写してやれば簡単です。 |

| ⑨ザク色空母♪(柔らか戦車の節で)

いよいよ塗装です。タミヤの色指定を見ると結構面倒なレシピが書かれておりますが、私は缶スプレー派なので これを無視しイメージに近い色のスプレーを吹く事にしました。で、選んだのが・・・。 船体色緑・・・濃淡共にガンダムカラーの「ザクグリーン①・②」!甲板に至っては「ファントムグレー」と 完全に量産ザクの色!!何だか弱そうで艦船モデラーの方にしばかれそうですが、これがまた意外なほど 自分のイメージにぴったりなんですな。特に緑はタミヤのカタログの写真と比べると若干青みが足りないのですが、 抑え目の彩度がかえってリアルだと感じました。 ちなみに船体下部は普通に艦底色です。流石に「シャアレッド」は使ってません(笑) 後甲板の白線や識別帯は付属のデカールを使用しましたが、恐らくは筆塗りのガイド用に凸モールドで線がビシバシ 入っておりますので、貼りにくいったらなかったです。デカールを使う際はモールドを削り落としたうえで ケガキ針で当たりを取っておいた方がいいでしょう。 なお、紅白の識別帯はいまどきオフセットで思いっきり下地が透けるのであらかじめ白く塗っておきましょう。 これを怠ると私のように泣きを見ます。orz 後はエナメルの黒でスミ入れして仕上げにフラットクリアーを吹き、最後に金色を塗ったら完成です。 ⑩まとめ と、いうわけでこのサイト初のスケールモデル、何とか完成しました。 連斬大和と並べる関係上、ディテールも塗装もややあっさり気味ですが、このスケールはこのぐらいの方が くどくなくて良いと私は思うのですが、如何なものでしょうか? あとは本体の工作で気力が尽きたので艦載機は一切作ってないのが反省点ですね。まあ、実物は実戦配備前に 沈没してるし、もし沈んでなくても載せる飛行機は無かったと思われますので、今回はこれで良しとします。(マテ でも今後別の空母作ったら同じ言い訳は通用しないだろうなあ・・・。(^_^;) |

|

|

|

|

|

|

|

|